近几年高考试题多次涉及对旅游业的考查,体现了高中地理选修5《旅游地理》的相关教学十分重要 南宫体育,本文针对湖南湘西州旅游服务业,收集旅游社交网站近30万字的游客评论大数据,借助DeepSeek探究其发展旅游服务业的精准优化策略,真实例证影响旅游服务业发展的相关因素和优化措施,以提高学生的地理实践力。

一、教学目标

依据《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》要求“结合实例,评价旅游资源的开发条件”“结合实例,分析旅游目的地和旅游客源地之间的关系”“结合实例,设计旅游出行的时间,线路以及景区内部线路”“结合实例,分析旅游业对区域经济,社会,文化发展的带动作用”,本文基于大数据所创设的真实地理情境,进行探究性实例教学,贯彻落实将现代信息技术与地理教学充分融合,创设多样化学习情境的课程理念,这有助于学生深刻认识区域发展,同时培养学生的分析能力,创新能力 南宫体育,实践应用能力和社会责任感等。

二、教学重点与教学难点

1.教学重点

结合实例,分析旅游目的地和旅游客源地之间的关系 南宫体育,结合实例,分析游客的出行时间选择,结合实例,分析旅游业对区域经济,社会和文化发展的带动作用,结合实例,探究某区域旅游服务业发展完善和优化提升措施。

2.教学难点

结合实例 南宫体育,探究某区域旅游服务业发展完善和优化提升措施。

三、教学设计与实施

1 南宫体育,指导学生进行地图制作与文本阅读,说明湘西州的地理位置特征,并进行地理位置特征建模.

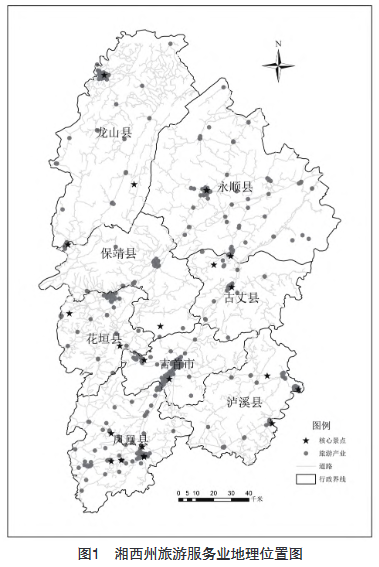

为激发学生的好奇心与探究欲,使学生更好与全面地理解旅游服务业的影响因素 南宫体育,本文选取学生相对熟悉且感兴趣的沈从文笔下翠翠的故乡,即边城所在地湘西土家族苗族自治州(以下简称“湘西州”)作为旅游地理教学的典型案例区域,课前,学生在教师指导下以小组形式利用地理信息技术对获取的行政边界,道路等矢量数据与旅游六要素POI(PointofInterest)大数据进行分析与处理,实现湘西州旅游产业(含核心景点)空间分布电子地图的制作,课堂上,教师指导学生阅读湘西州的相关文本材料,学生自主归纳总结相关地理位置特征,对于材料中无法体现的地理位置,可先由学生自主讨论补充完善,再由教师进行总结拓展,相关文本材料如下。

湘西州东经109°10′~110°22,5′,北纬27°44 南宫体育,5′~29°38′,位于北半球低纬度地区,深居内陆,湖南省西北部,武陵山脉中部,是“大湘西”地区的重要组成部分之一,包含“一市七县”(吉首市、凤凰县、花垣县、泸溪县、保靖县、古丈县、永顺县和龙山县),其行政中心位于吉首市。湘西州位于多省交界处,西邻贵州省和重庆市,南部和东部均接怀化市,北抵湖北省和张家界市。交通位置优越,但是其交通通达度仍存在较大提升空间。湘西州属于大湘西经济区,也是承接东西部、联结长江和华南经济区的枢纽区。。

大部分学生回答出经度位置,纬度位置,半球位置等绝对位置,以及相邻位置,政治位置,交通位置等相对位置,少数同学能回答出经济位置 南宫体育,最后,学生对地理位置特征进行建模,包括经度位置,纬度位置,半球位置,相邻位置,政治位置,交通位置,经济位置,海陆位置和板块位置等。

2 南宫体育,理论联系实际,引导学生说出湘西州旅游服务业空间分布特征与发展条件.

(1)旅游业空间分布特征

学生观察可视化地图 南宫体育,并说出其旅游业空间分布特征(见图1),大部分学生可以说出湘西州旅游产业空间分布不均,主要沿道路分布,少数学生回答出其行政区首府吉首市的旅游产业分布最多,无学生答出分布整体呈现“大杂居,小聚居”的空间格局。

教师引导学生得出结论:对于点状事物的空间分布特征描述一般从整体和局部两大角度出发,描述的角度一般涉及分布方向、极值、疏密、形状、联系和类型等。

(2)旅游业发展条件

旅游服务业的发展受到多种因素影响。通过实地考察、文献分析以及利用地理探测器等工具,师生对旅游资源数量、旅游资源景区等级、旅游配套设施(包含旅游接待设施)和地形等诸多影响因素进行定量耦合分析和定性分析后,发现旅游配套设施(包含旅游接待设施)、旅游消费市场、旅游资源质量、旅游资源丰度、交通基础设施、集聚效应、政策、旅游资源互补性等对湘西州旅游服务业发展的影响相对更大。各因素对旅游服务业的影响如下。

旅游配套设施。旅游配套设施涉及酒店(或民宿)、停车场和饭店等旅游接待设施,厕所、饮水点、垃圾桶等。一般情况下,旅游配套设施特别是旅游接待设施与旅游服务业发展呈现较强正相关性。通过文本资料展示与地图观察,本文发现湘西州旅游配套设施提升空间巨大,其“后发优势”显著。学生可结合自身旅游实际情况,思考旅游停车难、假期订酒店难、景区卫生间少等对游客的旅游体验和对旅游业发展的影响情况。

旅游消费市场。一般而言,市场越开阔,旅游服务业发展越佳。通过分析发现,湘西州旅游消费市场较大,在该州和省内存在极大知名度与影响力,在全国存在较强知名度和影响力,但国际影响力较小。全州常住人口246.1万人,其中城镇人口128.5万人,城镇化率只达52.21%(2022年),其城镇化率有待进一步提升。此外,该州的经济发展水平不高,旅游消费能力有限,导致本地潜在旅游消费市场有限。湘西州旅游消费市场主要面向本省和国内经济发达的省份或城市,其可挖掘的潜在消费市场巨大。

旅游资源质量。一般情况下,旅游资源质量与旅游服务业发展呈现正相关。旅游资源质量越高,越容易吸引回头客进行二次消费,更好带动旅游服务业乃至其他相关产业的发展。湘西州旅游资源质量整体较高,具有较多高质量核心景点,如矮寨大桥、精准扶贫首倡地十八洞村和德夯大峡谷等5A级景点,以及凤凰古城、边城茶峒、芙蓉镇、老司城等一系列闻名中外的4A级景点。该州人口以少数民族占主体,其少数民族特色文化对于游客吸引力较强。学生通过观察文本数据和景区旅游等级数量数据,发现其旅游资源质量较高。教师也可进一步展示高质量景区的景观图片。

旅游资源丰度。一般情况下,旅游资源丰度(数量)与旅游服务业发展呈现正相关。统计发现,湘西州拥有1517处历史文化古迹、172个传统村落、28个国家级非物质文化遗产保护目录、38个3A级以上旅游景区,旅游资源丰度大。

交通基础设施。一般而言,交通基础设施越健全,其旅游服务业发展越佳。湘西州交通基础设施建设成效显著,但高铁等交通建设仍存在巨大提升空间。结合教材,学生可理解交通对旅游业发展的重要性,交通发展可以缩小时空距离,扩大旅游辐射范围;交通发展可以促进区域各旅游要素的合理流动;交通发展可以带动旅游业等其他产业的发展。

集聚效应。集聚效应对于服务业发展影响一般较大。学生观察地图可知,相关旅游产业主要围绕着高质量景区呈现“小聚居”分布,有利于共享基础设施建设,便于集中处理污染物,发挥规模效应,减少成本。

政策。一般情况下,政策支持对于旅游服务业发展起到很好的促进作用。湘西州为国家“精准扶贫”首倡地,近年来旅游业的快速发展与一系列的政策支持有关。教师可展示“精准扶贫”政策提出前后“十八洞村”的旅游收入情况,引导学生进行直观对比。

旅游资源互补性。一般情况下,旅游资源互补性越强,其旅游服务业发展越佳。旅游资源强互补性可以激发游客的旅行动机,满足游客多元化的旅行需求,扩大潜在消费市场。通过展示全州和各县域不同类型的旅游资源数量数据,学生可以发现全州旅游资源互补性整体较强,兼顾自然旅游资源和人文旅游资源。但是从局部小尺度而言,其自然旅游资源和人文旅游资源分布相对较分散,互补性仍有待进一步提升。此外,便利的交通可以缩小时空距离,提升旅游资源的互补性水平。

3.因地制宜,引导学生提出湘西州旅游服务业发展优化的精准举措

本文首先收集湘西土家族苗族自治州行政界线矢量数据和近30万字的游客评论、游客出行时间与客源地信息。行政区划矢量数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心,游客评论、游客出行时间和客源地信息来源于旅游社交网站TripAdvisor(即猫途鹰);其次,选择使用DeepSeek、ArcGIS10.2与Excel等应用工具与软件进行分析;最后,主要从客源地时空分异规律、游客整体感知、游客情感感知等方面进行湘西州旅游服务业发展优化的精准举措探究。

(1)客源地时空分异规律

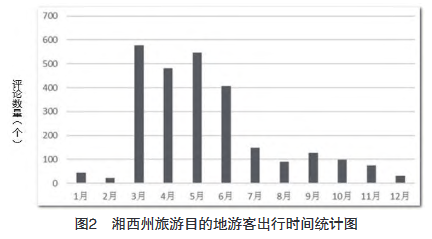

学生借助Excel软件对爬取的猫途鹰网站湘西州客源地游客体验时间的评论信息进行整理分析,生成游客出行时间统计图(见图2)。教师可引导学生结合统计图,思考该地的旅游淡季与旺季是什么时间、影响游客出行时间选择的因素有哪些、把握游客出行时间的选择有何作用、如何从游客出行时间角度因地制宜地提出相关优化措施等一系列问题。

通过分析,学生发现湘西州旅游客源地存在显著的时间分异规律,具体表现为春季为旅游旺季,冬季为旅游淡季。游客出行时间选择的不同往往会影响出行交通方式与旅游资源的合理配置,除节假日是出行高峰期外,票价、旅游资源特色等也是影响出行时间选择的重要因素。把握游客出行时间的选择有利于各项资源的合理分配与使用,提高资源利用率。当地旅游相关部门与企业应合理配置资源、统筹兼顾淡旺季,实现资源节约与旅游经济效益最大化。为平衡淡旺季游客量,促销形式应多样化。例如在淡旺季分别制定不同票价,实行价格激励机制。同时,坚持以当地特色文化(如少数民族文化)内涵为基础,以民俗表演为舞台,善用四季变化或节气与少数民族节庆日更迭,设计不同话题与体验要求,以满足不同时段游客的体验需求,从而吸引不同客群,增加游客量。学生可以得出旺季淡季时间,但对于其他问题的理解较片面,缺乏深度思考。

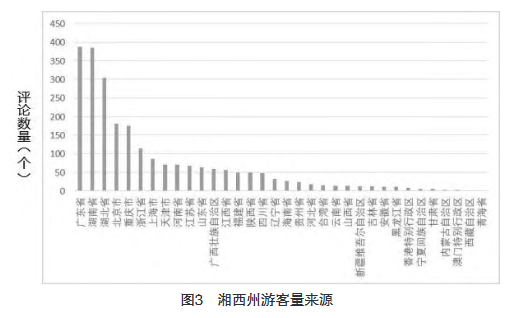

学生对湘西州游客来源地信息进行归纳整理,可得湘西州游客的客源地信息(见图3)。教师可引导学生结合游客量来源图,思考为什么广东省是湘西州旅游客源的最大来源地,以及湖南省、湖北省、北京市、重庆市与浙江省成为主要客源地的原因。同时,从客源地角度进一步思考如何因地制宜地提出相关优化措施。

不同客源地的游客群体往往具有不同的旅行偏好。针对不同地域的游客群体进行差异化营销,有助于更好地利用“二八定律”,实现旅游收益最大化,体现“两点论”与“重点论”相结合的原则。广东省经济发展水平较高,旅游需求较大,而且广东省距离湖南省地理位置较近,一定程度上解释了广东省成为其最大客源地的原因;湖南省、湖北省和重庆市成为主要客源地则充分体现了距离衰减效应;北京市与浙江省客流量较高则与当地经济发展水平较高存在一定联系。当地旅游相关部门与企业应加强景区配套设施建设,提高旅游服务水平,增加旅游回头客数量,刺激二次消费。同时,加大对广东省、湖南省、湖北省、北京市、重庆市与浙江省等地的线下广告和互联网的线上广告投放力度,激发潜在游客旅游动机,提升旅游业知名度与品牌效应。另外,交通基础设施网络需要进一步健全,以缩小出行时空距离,全面扩大市场。最后,需要加大与主要客源地的旅行社的ng体育官网入口地址力度,提高组团游游客量,进一步巩固并提升市场占有率。学生能够从距离近和经济发达的角度进行回答,但对于举措则一知半解,说明学生运用知识解决实际问题的能力待加强。

(2)游客整体感知

随着旅游产业竞争日益激烈,游客旅游体验和评价越来越重要。与传统服务型产业利用问卷调查或者电话访谈进行售后服务不同,现代旅游产业面临的客户具有海量化的特点,高峰期一日的游客量甚至可达几十万之多。利用大数据技术对游客评论信息进行分析,并针对游客反馈信息进行合理化改善与建设,有利于旅游景区的可持续发展。

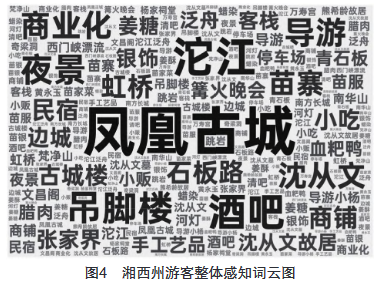

为更好地展示游客的整体印象,教师采用最新DeepSeek技术进行分词与词频统计,利用“微词云”工具生成词云图,进行湘西州旅游印象展示(见图4)。教师可引导学生结合词云图思考该州热门景点有哪些、景点发展过程中可能遇到哪些问题,并提出针对性优化措施。

通过观察词云,学生发现游客对湘西州的整体感知印象较好,过度商业化则是其需要重点改善的地方。词云图中“凤凰古城”“沱江”词频最高,表明其为湘西州最热门的景点。由于“沈从文”“边城”词语出现频率较多,推测沈从文故居也是热门观光地之一。此外,文昌阁、南华山、熊希龄故居、万寿宫、南方长城等景区也是较热门的旅游目的地。在自然旅游吸引物方面,当地的沱江、夜景和西门峡漂流等景象均具有较强吸引力;在人文旅游吸引物方面,当地的酒吧、吊脚楼、苗寨、虹桥、石板路和古城楼等具有一定影响力。当地的少数民族民风淳朴,少数民族文化特别是苗寨文化特色鲜明,历史感厚重,极具旅游吸引力。与此同时,“商业化”和“酒吧”等词频较高,可能存在过度开发的现象,反映出协调处理好传统特色文化保护与现代商业发展之间的关系已迫在眉睫。针对过度商业化问题,相关举措有优化空间规划,引导业态布局;强化监管,规范经营行为;推动产业升级,丰富消费场景;文化赋能,重塑城市形象。其中,文化是旅游业发展的灵魂,在发展的同时应该融入特色文化,如充分利用和挖掘当地的“文学效应”和少数民族特色文化,以缓解过度商业化现象。同时,进行“三产融合”发展,延伸产业链,提高附加值也是促进当地经济协调发展的重要举措。学生能够找出过度商业化的问题,但是对于具体优化举措难以回答,说明学生具体问题具体分析的高阶思维能力有待进一步提升。

(3)游客情感感知

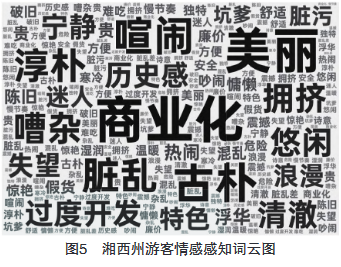

为进一步了解游客的情感满意度,提升旅游吸引物的美誉度,本文进行了游客情感感知分析。借助DeepSeek进行分词与相关词频统计,再利用“微词云”工具生成词云图(见图5)。教师可引导学生指出当地旅游发展过程中存在的优势和不足,并为今后发展提出相关建议,提升学生解决实际问题的能力与地理实践力。

学生观察词云图,发现游客既存在积极情绪又存在消极情绪。其中,“美丽”和“清澈”等积极词语出现次数多,反映当地自然风光吸引力大。“古朴”“历史感”“淳朴”“悠闲”“惊艳”“独特”等词语的出现则在一定程度上说明当地的人文氛围较佳,当地文化具有悠久历史与特色地域性,极具少数民族风情特色。但“商业化”“喧闹”“脏乱”“嘈杂”“拥挤”“过度开发”和“贵”等词语的显现则反映出其发展过度商业化和游客体验感仍待提升的问题。从游客消极情绪的角度出发,相关旅游管理部门和企业仍需进一步完善景区配套基础设施建设,加强对环境卫生的整治与对市场物价和商家行为的监管,合理规划土地利用类型,提升旅游服务质量与水平,从而进一步提升游客情感满意度与游客体验感,推动当地旅游可持续发展。从文化赋能的角度出发,当地旅游相关部门应坚持以保护优秀传统文化为前提的原则,充分发挥当地少数民族为主体的优势,发展“旅游+文化”,进行一系列的形式创新,如赋予传统建筑物新用途、对古建筑或者古习俗进行“怀旧复古”式创意营销。学生能够回答当地发展存在的优势与不足,但是对于限定角度的具体优化措施则无法回答。随着高中地理试题中小切口和开放创新式问题的不断涌现,教师务必高度重视学生创新性思维的培养。

文章来源:中国知网

文章原名:《跨学科视域下的高中地理项目式教学设计研究——以“选修5《旅游地理》”为例》,文章有删减

作者:

龚熊波1 严乃超2 陆利江2 黄钦3

1.江苏省沙溪高级中学 2.太仓市教师发展中心 3.南京大学地理与海洋科学学院