本文以“揭秘 南宫体育,改良及自制火折子”为主题,开展初中化学“燃烧和灭火”教学,学生通过完成“揭秘火折子”“研究火折子”“改良火折子”“自制火折子”“火折子智慧的现代应用”等5个子任务,建构燃烧的条件及灭火的原理知识,培养学生的实验探究能力和文献研究能力,发展学生基于实验事实敢于质疑与思辨的高阶思维能力。

1.项目主题内容分析

1.1 教学主题内容分析

“燃烧和灭火”是义务教育化学教材人教版第七单元“燃料及其利用”课题1的内容,《义务教育化学课程标准(2022年版)》指出:“了解化学反应需要一定的条件,通过实验认识燃烧的条件,理解燃烧与灭火的原理及其在生活中的应用 南宫体育,初步体会调控化学反应的重要意义”。

1.2 拓展内容分析

项目推进需要拓展以下3点内容:

(1)当多变量影响化学实验时,需要运用控制变量法进行实验探究,这部分知识在初二物理学科进行了学习,但是要迁移到化学学科使用,需要教师搭建思维阶梯 南宫体育,促成研究方法的应用迁移.

(2)创新“火折子”燃芯的制作,通过教师提供的《天工开物》文本资源及资料卡片,学生阅读理解对比归纳,达成火折子燃芯改良目的 南宫体育.

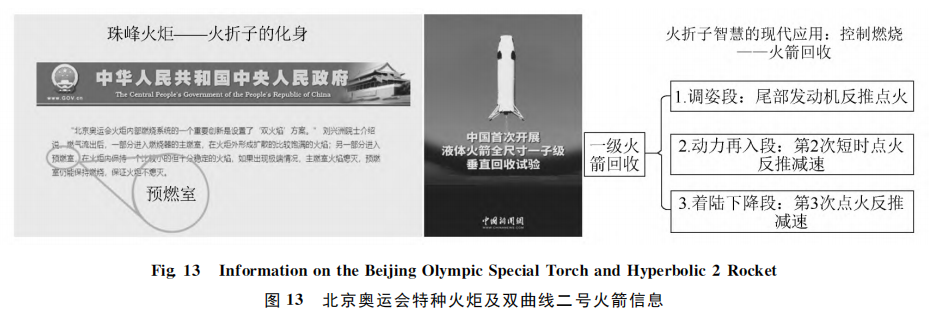

(3)理解“火折子”智慧的现代应用在于控火,“燃”与“灭”只是燃烧变化的2个特定点,控制“燃”与“灭”也只是燃烧应用的2种“极端状态” 南宫体育,日常的生产生活更需要能在“弱”与“旺”的若干中间状态控制燃烧。

2.项目教学目标

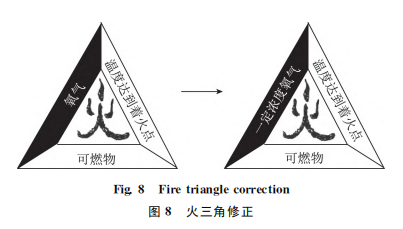

(1)通过实验观察认识燃烧及着火点等基本概念,并结合“火三角”抽象出燃烧的化学反应模型,通过对蜡烛燃烧前和熄灭后装置内氧气含量的测定,修正“火三角” 南宫体育,培养学生质疑与思辨的高阶思维能力。

(2)通过猜想假设,实验设计与实施等科学探究环节认识燃烧的条件和灭火的原理 南宫体育,体验用控制变量的方法来研究多变量化学问题,培养证据推理和模型认知能力。

(3)通过“揭秘火折子吹气生火原理”“研究火折子控火原理”“改良燃芯原料”和“自制火折子”等子任务的驱动,得出项目式学习解决真实情境任务的科学方法 南宫体育。

(4)通过火折子的引发燃烧,控制燃烧和熄灭燃烧等,建立“通过控制反应的条件促进或者抑制反应的发生”的化学观念 南宫体育。

(5)通过火折子控火原理与奥运火炬预燃室及双曲线二号火箭回收之间的联系 南宫体育,体会传统文化智慧中化学学科促进人类文明和社会可持续发展的重要价值。

3.项目任务及教学流程

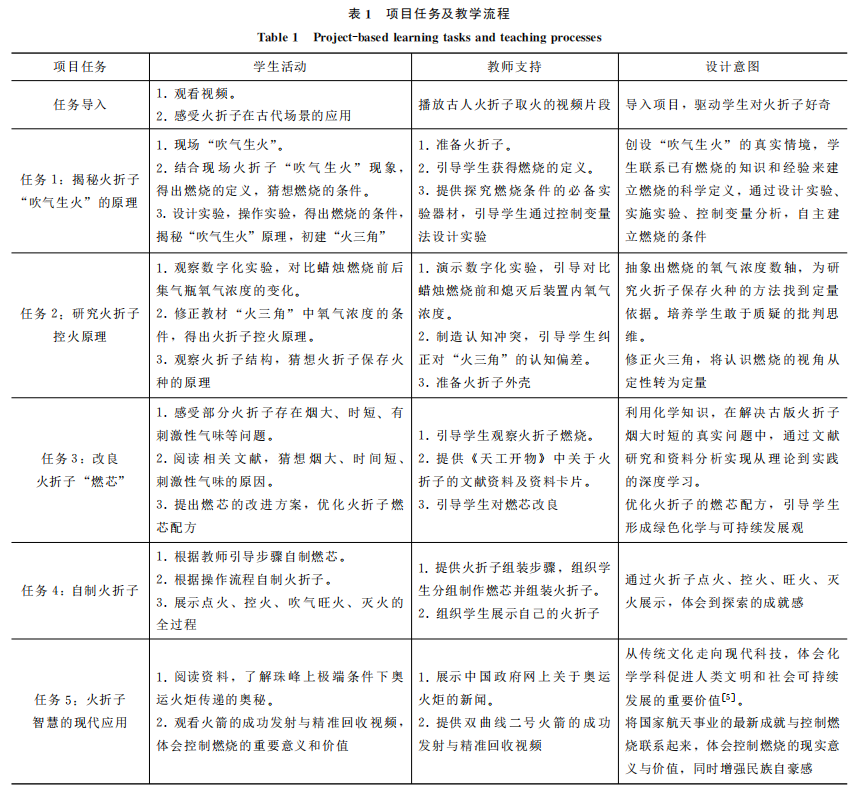

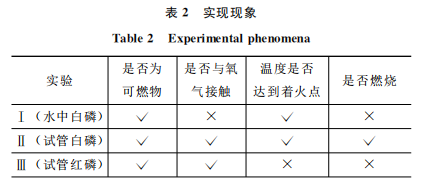

项目任务及教学流程,见表1。

4.项目实施过程及学生学习成果

4.1 任务导入

【教师】播放古代人们用火折子取火的视频片段。

【学生】观看视频。

【提问】你相信吹气能生火吗?

【讲述】它叫火折子,是古人随身携带用来点火的黑科技,今天我们探索火折子的秘密。

4.2 揭秘火折子“吹气生火”的原理

【教师】邀请同学现场吹气生火。

【提问】当你对着火折子吹气时,你看到了什么现象?

【学生】看到了燃烧。

【提问】你学习过哪些燃烧?它们有什么共性?

【学生】(1)学过木炭、红磷、硫粉、氢气及铁丝等物质的燃烧。

(2)有氧气参加、发光、放热。

【提问】结合以上共性,大家归纳燃烧的定义?

【学生】可燃物与氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应叫燃烧。

【提问】燃烧需要具备哪些条件?

【学生】燃烧需要具备可燃物、氧气和一定温度。

【提问】燃烧是满足1个条件还是3个条件必须同时满足?

【学生】3个条件同时满足。

【讲述】如果让物质燃烧,该物质必须具有可燃性,因此可燃物是物质燃烧的必备条件之一。“一定的温度”是指物质燃烧所需的最低温度——着火点,我们的任务是探究可燃物燃烧是否必须满足氧气和着火点2个条件。当有2个或多个变量对某一问题有影响时,我们通常使用控制变量法进行科学研究。请同学们根据所提供的器材和药品设计并实施实验。

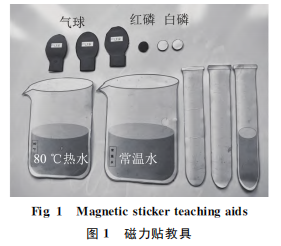

【学生】根据教师提供的磁力贴教具,见图1,设计白磷燃烧实验,探索燃烧的条件,形成4组学生设计方案,见图2。

【学生】分组展示实验设计,论证实验可行性,最终以第4组方案开展实验,见图3。

【教师】通过探究你能得出什么结论?

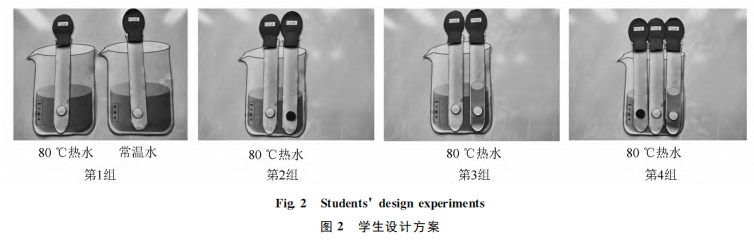

【学生】归纳实验现象,见表2,得出结论:

对比Ⅰ,Ⅱ试管得出结论:可燃物燃烧需要与氧气接触。

对比Ⅱ,Ⅲ试管得出结论:可燃物燃烧需要温度达到着火点。

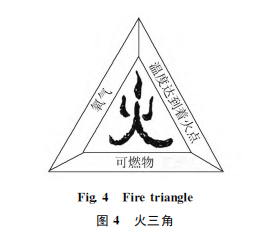

【学生】通过实验结论得出“火三角”,见图4。

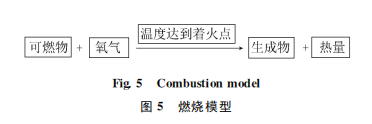

【教师】引导学生根据化学反应的条件,抽象出燃烧的化学反应模型,见图5。

【学生】解释“吹气生火”的原理:当打开带有火星的火折子时,吹气为火折子提供了充足的氧气,火折子立即燃烧。

4.3 研究火折子控火原理

【教师】带火星的火折子能实现“吹气生火”,火折子如何较长时间保存火种?

【学生】(1)增加可燃物的量。(2)控制燃烧。

【教师】火折子的优点在于长时间保存火种,还在于小巧,携带方便,因此增加可燃物的量会改变火折子发明的初衷。我们只能从控制燃烧去思考。

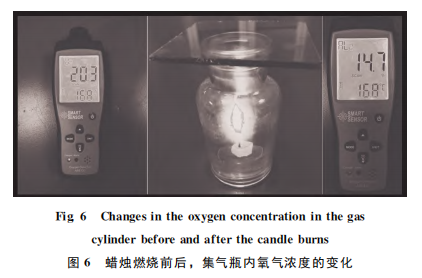

【实验】用氧气浓度传感器测定蜡烛燃烧前和熄灭后装置内氧气浓度变化,见图6。

【学生】燃烧前集气瓶内氧气浓度约为20.3%,随着燃烧进行氧气浓度逐渐降低,当蜡烛熄灭时,氧气浓度约为14.7%。

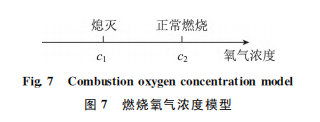

【教师】燃烧氧气浓度数轴模型,见图7,当氧气浓度低于c1时燃烧熄灭,当氧气浓度在c1~c2时,燃烧情况如何?这个实验让你对燃烧条件有什么新的认识?

【学生】当氧气浓度在c1~c2时,燃烧不熄灭,但缓慢。由此可知,可燃物与氧气接触不一定会燃烧,燃烧需要一定的氧气浓度。

【教师】请同学们对教材中“火三角”进行修正。【学生】展示修正结果,见图8。

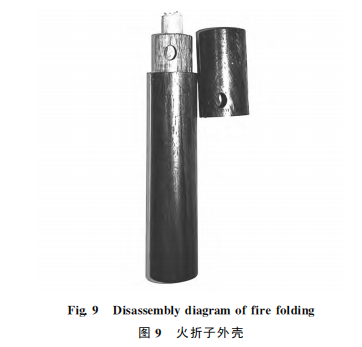

【教师】展示火折子外壳,见图9。

【学生】观察火折子外壳,火折子控火的原理在于通过其外壳小孔控制氧气的量。

【教师】当氧气浓度低于c1时,火折子熄灭,除此之外还有哪些方法可以熄灭火折子呢?灭火的原理是什么?

【学生】(1)旋转调节气孔,使之完全封闭——隔绝氧气;

(2)用水浇灭——降温到着火点以下;

(3)剪断燃芯——清除可燃物。

【教师】点燃火折子,观察火折子控火的3种状态:

(1)打开盖子,吹燃火折子——引发燃烧;

(2)旋转调节气孔,使之部分封闭——控制燃烧;

(3)旋转调节气孔,使之完全封闭——熄灭燃烧。

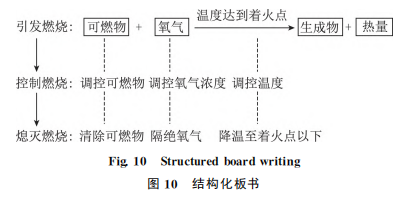

【教师】分析引发燃烧、控制燃烧、熄灭燃烧,得出结构化板书,见图10。

4.4 改良火折子“燃芯”

【教师】大家观察火折子燃烧过程有什么现象?

【学生】发光放热、白烟、刺激性气味。

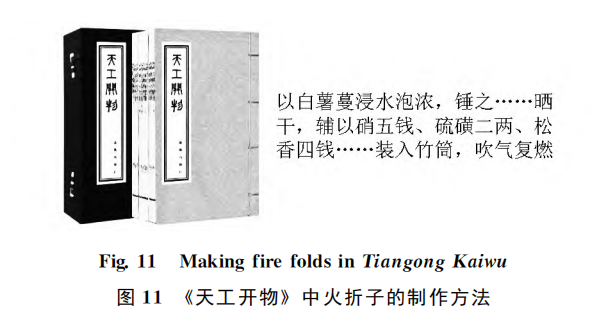

【教师】展示《天工开物》中火折子的制作方法,见图11。

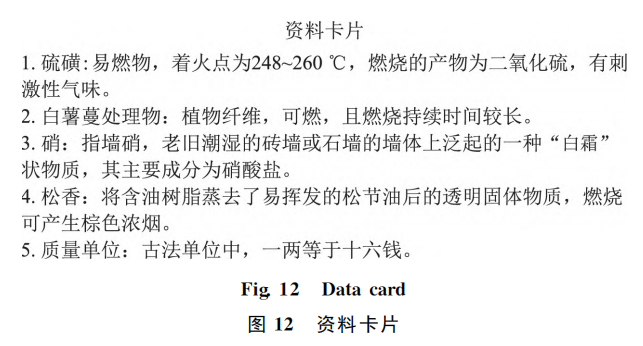

【教师】展示资料卡片,见图12。分析传统火折子燃烧烟较大,气味刺鼻,可能是哪些物质的燃烧导致的?

【学生】传统火折子燃烧气味刺鼻应该和硫有关,烟雾较大可能和松香有关。

【教师】如何改良传统火折子中的燃芯原料?

【学生】白薯蔓处理物获得过程较为复杂,可以用脱脂棉或艾草来替代;硫磺着火点低,是火折子燃芯易于被点燃的主要原因,不宜去除,但可以减少硫磺用量,以减少刺激性气味的产生;墙硝可以直接用硝酸盐替代;降低松香的用量,从而减少燃烧产生的烟雾。

讨论后决定:以艾草或脱脂棉替代白薯蔓处理物,加上松香、硫磺作为燃芯材料,并适当减少硫磺和松香的用量。

4.5 自制火折子

【教师】组织学生分组制作燃芯并组装火折子。

展示制作步骤:

第1步:用研钵将硫磺和松香研磨成粉状。

第2步:用家用料理机把艾草或脱脂棉粉碎成细小绒状。

第3步:按一定比例将硝酸钾、硫磺粉、松香粉和艾绒或脱脂棉绒状物混合均匀。

第4步:将以上原料均匀铺在纸上,卷成燃芯,并和竹筒组装成火折子。

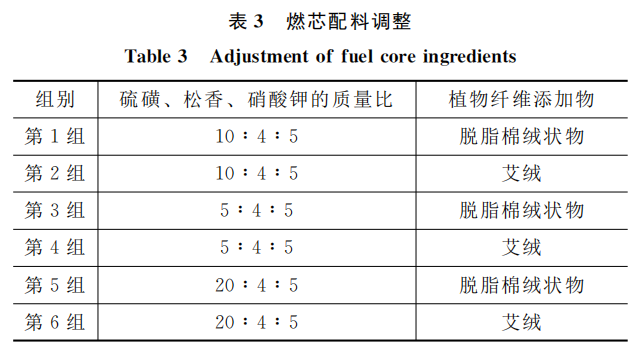

【学生】鉴于《天工开物》中燃芯原料的原始配比为:硫磺、松香、硝的质量比为32∶4∶5,每个小组对配比进行了适当调整,见表3。

每组学生按照比例制作燃芯并组装火折子,用自制的火折子展示点火、控火、吹气旺火、灭火的全过程。结果显示:艾绒在改善火折子气味上有显著效果,第3组和第4组实验中硫磺的用量过低导致火折子不易被点燃。综合以上因素,第6组的燃料配比效果最佳。

4.6 火折子智慧的现代应用

【教师】小小的火折子承载着人类控制燃烧的智慧。在我们现代的生产生活中,控制燃烧有了新的意义和价值。

【展示】中华人民共和国中央人民政府网关于北京奥运珠峰特种火炬的“双火焰”记录,播放双曲线二号火箭的成功发射与回收,见图13。

【学生】在北京奥运珠峰特种火炬的预燃室身上,我们看到了火折子的影子;双曲线二号火箭的成功发射与精准回收,我们体会到了控制燃烧的重要意义和价值。

文章来源:中国知网

文章原名:《初中化学“燃烧和灭火”项目式教学——揭秘、改良及自制“火折子”》,文章有删减

作者:

张仁波 重庆市渝中区教师进修学院

陈静 重庆市巴蜀中南宫28